Luc Delahaye : visages et paysages des droits humains au XXIᵉ siècle

Le décès de Martin Parr au début du mois de décembre 2025 et l’héritage socio-photographique qu’il nous lègue, caractérisé par une saturation excessive et une esthétique kitsch, m’ont convaincue de renouer avec la photographie comme médium de témoignage des violations des droits humains. Mue par cette réflexion, je me suis rendue au Jeu de Paume pour découvrir le regard de Luc Delahaye, à l’occasion d’une rétrospective d’envergure qui lui est consacrée. Alors que Parr se consacrait à la photographie vernaculaire pour documenter le tourisme de masse et la surconsommation de la classe moyenne britannique, Luc Delahaye, lui, immortalise « le bruit du monde ». Grâce aux tirages chromogènes et au format panoramique, Delahaye déploie une série d’images qui, entre photo-reportage et tableaux de photogrammes, immortalise les grands moments de l’Histoire de l’humanité.

Mais au terme de l’exposition, le spectateur demeure avec une amertume tenace, les yeux humides, et la troublante confirmation que l’homme est bel et bien un loup pour l’homme. Et pour cause, son travail est admirable pour la qualité de ses prises de vue, mais surtout pour l’acuité avec laquelle il nous dévoile ce que nous ne voyons pas, ou seulement à travers le prisme des écrans. Se tenir face aux photographies de Luc Delahaye, en être spectateur, c’est ressentir toute la cruauté de l’Homme, mesurer l’étendue des violations des droits humains et en saisir le polymorphisme. C’est cette confrontation du spectateur avec la brutalité d’un événement que l’artiste met en scène lorsqu’il « réalise certaines de ses images les plus perturbantes autour du regard porté sur la violence : celui des exécuteurs, celui du photographe, le nôtre » (Jeu de Paume, texte d’exposition). En cette fin d’année, je propose ainsi un retour sur l’actualité à la manière de Delahaye, qui refuse de s’attacher à un sujet précis et privilégie au contraire une approche nourrie d’événements d’actualité découverts au fil de la presse. Rendons-nous là où il s’est parfois rendu il y a plus de vingt ans, non pas pour juger, mais pour constater l’état des droits humains au premier quart du XXIᵉ siècle.

« Les photographies de Luc Delahaye ont pour horizon la question de l’humanité » –Bernard Marcadé

Un mot d’abord sur son travail et son style, car sans compréhension de sa démarche, le spectateur ne peut que difficilement apprécier les images que Delahaye nous fait parvenir ; mais aussi parce que l’année 2025 a enregistré la mort de 111 journalistes, parmi lesquels de nombreux photo-reporters et correspondants de guerre. Dans le Catalogue raisonné (2001–2025) consacré à ses soixante-quatorze œuvres réalisées en vingt-quatre ans, Quentin Bajac, commissaire d’exposition, et Nathalie Herschdorfer évoquent un « photographe de l’actualité » et de l’aftermath photography, ou photographie post-documentaire. Jean-Pierre Criqui le décrit quant à lui comme un « photographe contre l’image », opposé à la documentation narcissique et à la « fausse vérité de l’actualité », qu’il qualifie de « simulacre généralisé », de « spectacle dépourvu de tout spectaculaire ». Enfin, Bernard Marcadé le désigne comme un « photographe du réel », ou, selon son néologisme, comme un photographe du « réelisme ». De ces qualificatifs se dégage une posture ancrée dans le reportage de guerre, mais à contre-courant, refusant toute sédentarisation dans les diktats esthétiques dans un « sentiment de transgression ».

Luc Delahaye commence sa carrière photographique en 1984 avec ses premiers reportages, qui le propulsent rapidement sur la scène internationale puis, successivement, au sein de Moba Press, de Sipa Press et de Magnum Photos, qu’il rejoint en 1994, la même année que Martin Parr. Après dix-sept années de photoreportage, il quitte l’agence Magnum en 2000, actant ainsi une rupture institutionnelle qui entérine un basculement artistique assumé, celui du passage du photographe à l’artiste, de la photographie à l’image. En 2001, l’adoption du Linhof Technorama 612pc, appareil panoramique, marque un tournant décisif en lui permettant de travailler la notion de distance. Dans ses conversations avec Michael Fried (cf. Catalogue raisonné), Delahaye explique que le panoramique rend possible une « distance mentale » qui met en tension la position singulière du photographe, à la fois in situ et in absentia par rapport à l’événement ou au sujet photographié. Les images de Delahaye deviennent « marquées par une volonté d’effacement, de neutralité, un retrait expressif » pour atteindre une « dépersonnalisation de l’acte de prise de vue » (Quentin Bajac dans Catalogue raisonné). Ses panoramas sont des vues du champ du réel plutôt que du champ des paysages. À partir de 2004, Delahaye expérimente la composition numérique et l’amplification des formats, sans jamais rompre avec l’essence documentaire de ses images, qui relèvent encore du reportage tout en prenant la forme du « tableau » (132nd Ordinary Meeting of the Conference, 2004–2005). Jean-Pierre Criqui précise que, chez Delahaye, « le montage numérique n’est pas une volonté de perfectionnement, mais plutôt un désir de rapprochement de la réalité ». Entre 2013 et 2018, il réalise ses premières mises en scène (Father and Daughter, 2013), et Quentin Bajac en conclut qu’entre 2010 et 2015, il s’agit d’une photographie à « valeur documentaire ».

Sally Bonn et Corinne Rondeau soulignent que, depuis 2001, la démarche de Delahaye n’a jamais consisté à suivre l’actualité, mais plutôt à en isoler un mot, un détail, puis à aller en éprouver la réalité sur le terrain. L’héritage le plus inédit de ce mode opératoire prend forme en 2020, lorsqu’il reproduit en noir et blanc des fragments d’actualité découpés dans la presse depuis 2006 (What’s Going On) sous forme de 693 tirages de jet d’encre noir et blanc. Résultat : au deuxième étage du Jeu de Paume, le visiteur évolue dans un labyrinthe de murs tapissés de visages, d’événements et d’inventions marquants du premier quart du XXIᵉ siècle. Chacun s’engage alors dans un véritable walk of shame à travers ces walls of shame de l’histoire humaine contemporaine, tous traversés par une même constante, la violence. Les œuvres chromogènes de Delahaye, qui donnent à voir la décision et la négociation aux plus hautes instances comme les violences saisies sur le vif et la mort à l’œuvre — du corps agonisant (Death of a Mercenary, 2011) au cadavre (Taliban, 2001), jusqu’au squelette (Patio Civil, 2009) —, servent donc de point d’ancrage pour interroger l’actualité des droits humains dans les territoires que l’artiste a autrefois parcourus.

Afghanistan

En 2001, Delahaye se rend en Afghanistan afin de suivre les traces de l’Alliance du Nord (1996-2001), une coalition militaire afghane opposée aux talibans et soutenue par les États-Unis (Northern Alliance Fighters, 2001). Dans ses images de la guerre d’Afghanistan, le conflit est présenté dans toute sa matérialité, avec les conséquences directes et concrètes des frappes américaines sur les positions talibanes, de Kaboul à la vallée de Shomali jusqu’à Kunduz (Taliban Surrender, 2001 ; US Bombing on Taliban Positions, 2001). Deux réalités opposées et simultanées se dessinent alors : d’un côté, la perte et les corps (Taliban, 2001 ; Kabul Road, 2001) ; de l’autre, la progression militaire et la poussière des détonations.

Aujourd’hui, quatre ans après leur retour au pouvoir, les talibans poursuivent leur politique de violations des droits humains, en particulier à l’encontre des femmes, si bien qu’en juillet 2025, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) évoque un régime d’apartheid de genre. En effet, selon l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), depuis 2021 (et à compter de mars 2025), plus de soixante-dix décrets ont été adoptés pour restreindre systématiquement les droits des femmes, notamment le droit à l’éducation, au travail, à la liberté de circulation, à la liberté d’expression et d’association, à l’accès aux soins de santé, à la participation à la vie publique et politique, à l’égalité devant la loi, à la protection contre les violences et à un niveau de vie suffisant. En réponse à la gravité de cette violence basée sur le genre (gender-based violence), la Cour pénale internationale (CPI) a émis, le 8 juillet 2025, des mandats d’arrêt à l’encontre du guide suprême, Hibatullah Akhundzada, et du président de la Cour suprême, Abdul Hakim Haqqani, pour crime contre l’humanité fondé « sur la persécution de genre visant les femmes, les filles et toute personne ne se conformant pas à l’ordre genré imposé par le régime taliban ».

La violation systématique des droits fondamentaux des femmes et des filles afghanes se manifeste en 2025 à travers des réalités concrètes et mesurables. En premier lieu, 2,2 millions de filles demeurent privées d’accès à l’éducation et, selon ONU Femmes, à l’horizon 2026, les grossesses précoces devraient connaître une augmentation de 45 %, tandis que la mortalité maternelle une augmentation de plus de 50 %. En deuxième lieu, les Nations Unies soulignent qu’en 2025, l’Afghanistan affiche l’un des écarts de genre les plus élevés au monde, avec une disparité estimée à 76 % entre les conditions de vie des femmes et celles des hommes, notamment en matière de santé, d’éducation, d’inclusion financière et de participation aux processus décisionnels. En troisième lieu, le rapport du 5 septembre 2025 du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme s’inquiète, entre autres, de la recrudescence des mariages forcés, des violences sexuelles, ainsi que de l’augmentation du recours à la peine de mort et aux châtiments corporels. En effet, l’année 2025 aura été marquée par l’arrestation et l’emprisonnement de deux figures de la résistance LGBTQ+ afghane, Maryam Ravish et Abdul Ghafoor Sabery, ainsi que par l’exécution publique de quatre hommes en avril, portant à au moins dix le nombre de mises à mort publiques recensées depuis le mois d’août 2021.

Syrie

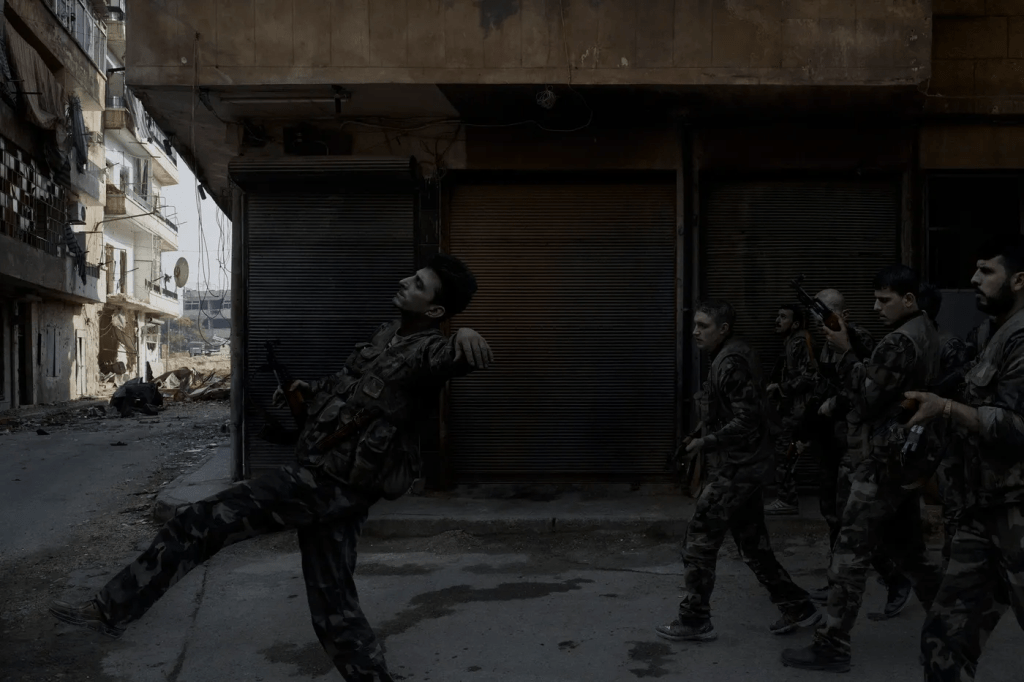

Delahaye consacre, me semble-t-il, ses images les plus irregardables (pour reprendre l’adjectif de Bernard Marcadé) et esthétiques à la Syrie. Toujours au deuxième étage du Jeu de Paume, l’exposition présente deux ensembles majeurs : Trading Floors (étude et tableau réalisés en 2013) et un vaste dispositif consacré à la Syrie, dont Rapport Syrie, un montage de vidéos issues de téléphones portables de civils syriens publié en 2025, mais amorcé dès 2011. Dans la salle de projection de cette séquence silencieuse, où se déploie la trame d’une souffrance infernale, les regards se détournent, se baissent et s’embuent. À mes côtés, une femme murmure : « Maintenant, on voit. » Delahaye donne ainsi matière à ce que l’on sait depuis longtemps, mais à sa manière : par un effet de choc, une frontalité crue et sans détour qui font apparaître les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis par le régime de Bachar al-Assad durant la guerre civile syrienne. Me vient à l’esprit cette image d’un civil résolu et pugnace vêtu d’un simple tee-shirt dans Un condamné à mort (2013), photogramme issu du Rapport Syrie, dont on apprendra plus tard qu’il a été exécuté. Quentin Bajac ajoutera : « Le peuple qui se dessine plus clairement est un peuple de douleur, marqué par la violence aveugle du monde. »

Delahaye parvient pourtant, de manière profondément dérangeante, à esthétiser la violence, la mort et le sang. Dans Soldats de l’Armée syrienne (2012), un montage numérique réalisé en 2023, il superpose les visages de traders du London Metal Exchange aux corps de soldats syriens à Alep. Ces visages, par l’écart radical qu’ils entretiennent avec les corps qu’ils habitent, semblent révéler à la fois la complicité diffuse des puissances économiques dans les crimes de la guerre civile syrienne et la condition des combattants eux-mêmes, réduits à de simples exécutants pris dans des logiques qui les dépassent (à l’image de ce soldat en tête de file qui agit tel une marionnette guidée par des fils invisibles). Deux arènes coexistent alors : le champ de bataille syrien et la place de trading londonienne, deux affrontements simultanés aux visages radicalement différents, mais étroitement connectés. C’est sans doute à cela que Delahaye fait allusion lorsqu’il confie à Michael Fried que « c’est sur le visage que s’écrit l’histoire ».

Les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les violations systématiques et massives des droits humains perpétrés par le régime de Bachar al-Assad ne relèvent plus du seul registre de cette actualité de spectacle. À mesure que se multiplient les documentaires et les témoignages depuis la libération de la prison de Sednaya et la chute du régime en décembre 2024, le monde commence à voir l’ampleur de ces crimes. Si les autorités de transition ont adopté une nouvelle déclaration constitutionnelle, organisé des élections parlementaires indirectes et engagé des démarches en vue d’une responsabilisation pour les abus commis par l’ancien régime, Human Rights Watch estime que ces avancées restent largement insuffisantes face à l’incapacité persistante d’empêcher de nouvelles atrocités à grande échelle. En 2025, les violences visant la minorité alaouite se sont intensifiées, notamment lors des massacres des 7 au 9 mars, qui ont fait près de 1 500 morts et de nombreux disparus sur des dizaines de sites de représailles, de pillages et d’exécutions ciblées. Cette spirale de tueries s’est poursuivie avec des attentats confessionnels : le 23 juin, une attaque-suicide a frappé une église grecque orthodoxe en pleine prière, causant au moins vingt-deux morts et soixante-trois blessés ; le 26 décembre, un attentat à la bombe a visé une mosquée de Homs, faisant au moins huit morts et dix-huit blessés dans le quartier alaouite de Wadi al-Dhahab. Human Rights Watch a par ailleurs documenté des exactions constitutives de crimes de guerre perpétrées par les nouvelles forces gouvernementales (et les groupes qui leur sont affiliés) dans les zones côtières et dans la province de Soueïda, avant de géolocaliser des images attestant d’exécutions massives dans le village d’al-Mukhtariya, près de Lattaquié. En 2025, ces attaques s’inscrivent dans un climat de violence généralisée et confessionnelle (effet de transition) qui frappe également les minorités kurde, chrétienne et druze.

Ukraine

En se rendant en Ukraine, Luc Delahaye revient involontairement à ses sources de reporter de guerre et restitue une fois encore la brutalité nue d’un monde emporté par le tumulte des conflits, un « dérèglement du réel qui propose des situations au sein desquelles la réalité se révèle autre et immédiate » (Bernard Marcadé à propos de la guerre selon Delahaye). Au Jeu de Paume, cette approche se manifeste dans des photographies prises à Nova Basan en 2022, notamment Il va mourir, montrant un soldat russe capturé, les yeux bandés de ruban adhésif, promis à l’exécution. Par la composition numérique, ce visage est apposé sur l’un des corps des soldats de Un prisonnier (2024), dont l’identification semble volontairement rendue floue, au point de suggérer à la fois des soldats ukrainiens et russes. Ici, le montage numérique s’avère problématique.

D’une part, les insignes sont rendus illisibles et donc inidentifiables, empêchant toute attribution claire. D’autre part, les soldats portent tous le même uniforme, ce qui ne permet pas de déterminer si le soldat présenté comme capturé est un prisonnier de guerre ou un déserteur. Ce choix esthétique, qui se veut sans doute neutre, efface en réalité une ligne de fracture essentielle entre l’agresseur russe et l’agressé ukrainien. Ce brouillage est d’autant plus problématique qu’il concerne un conflit armé « vivant » et hautement instrumentalisé et caractéristique d’une guerre hybride (comme le recours à la perfidie, un crime de guerre, par les soldats russes sur le front de Koursk avec l’usage des scotchs bleus, une technique d’identification ukrainienne). Cette image interagit avec les quarante-cinq tirages de Sous le pont d’Irpin (2022), consacrés aux civils ukrainiens fuyant la ville. Parmi eux, une photographie d’un jeune homme entièrement ligoté à un poteau en mars 2022, le pantalon abaissé, le visage écrasé contre une barre métallique, un condensé brutal de la violence et de l’humiliation subies.

Depuis l’agression russe contre la souveraineté ukrainienne le 24 février 2022, le conflit est jalonné de violations répétées du droit de la guerre et des Conventions de Genève. Toutefois, l’année 2025 se distingue par l’emploi massif de missiles et de drones russes visant des civils et des biens de caractère civil. Le 17 juin, une frappe à Kyiv a détruit un immeuble résidentiel de neuf étages, faisant au moins vingt-huit morts et plus de cent blessés. Dans son rapport présenté à l’Assemblée générale des Nations Unies, la Commission d’enquête internationale indépendante sur l’Ukraine établit que, « Les forces armées russes dirigent des attaques de drones contre un grand nombre de cibles civiles, dans une zone qui s’étend sur plus de 300 kilomètres le long de la rive droite du fleuve Dnipro, dans les régions de Dnipropetrovsk, Kherson et Mykolaïv. » Ces attaques ont visé des personnes civiles, des habitations, des bâtiments, des points de distribution de l’aide humanitaire et des infrastructures énergétiques essentielles, allant jusqu’à frapper les premiers secours, y compris des ambulances et des brigades de pompiers. Deux évidences transparaissent de ce rapport :

« La Commission a conclu que ces actes constituaient des crimes contre l’humanité, en l’espèce des faits de meurtre et de transfert forcé de population. »

« La Commission a également constaté que les déportations et les transferts de civils des zones occupées par les autorités russes constituaient des crimes de guerre. [En 2024 et 2025, les autorités russes ont notamment déporté des civils ukrainiens des zones occupées de la région de Zaporizhzhia vers la Géorgie]. »

Ces constats sont confirmés par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, qui, dans son document de travail intitulé « They are hunting us », a dénoncé des attaques de drones systématiques visant les civils à Kherson, ayant déjà causé la mort d’environ 150 personnes et fait des centaines de blessés.

Palestine

Luc Delahaye s’intéresse de longue date au conflit israélo-palestinien et sillonne les territoires touchés à plusieurs reprises à partir des années 2000, d’où proviennent des images de la Cisjordanie et de Jérusalem. Au Jeu de Paume, une salle est consacrée au sumud palestinien, terme arabe désignant la résilience et la persévérance face à la colonisation israélienne. Ce sumud permet aussi bien de saisir des instants de violence inédite que des mises en scène, plus douces, de résistance (Sumud, 2017, un garçon tente de faire avancer un âne qui lui résiste frontalement ; Récolte, 2016 ; Conversation, 2015). Avec Delahaye, apparaissent les déplacements massifs de Palestiniens et leur condition de réfugiés (Jenin Refugee Camp, 2002), les restrictions de circulation imposées par le régime des checkpoints (Karni Crossing Demo, 2008 ; Qalandia, 2015 ; Eyal Checkpoint, 2016), ainsi que les tensions de la Deuxième Intifada (2017). Il y a aussi Taxi (2016), où le calme apparent du moment et du visage n’efface jamais la gravité du contexte.

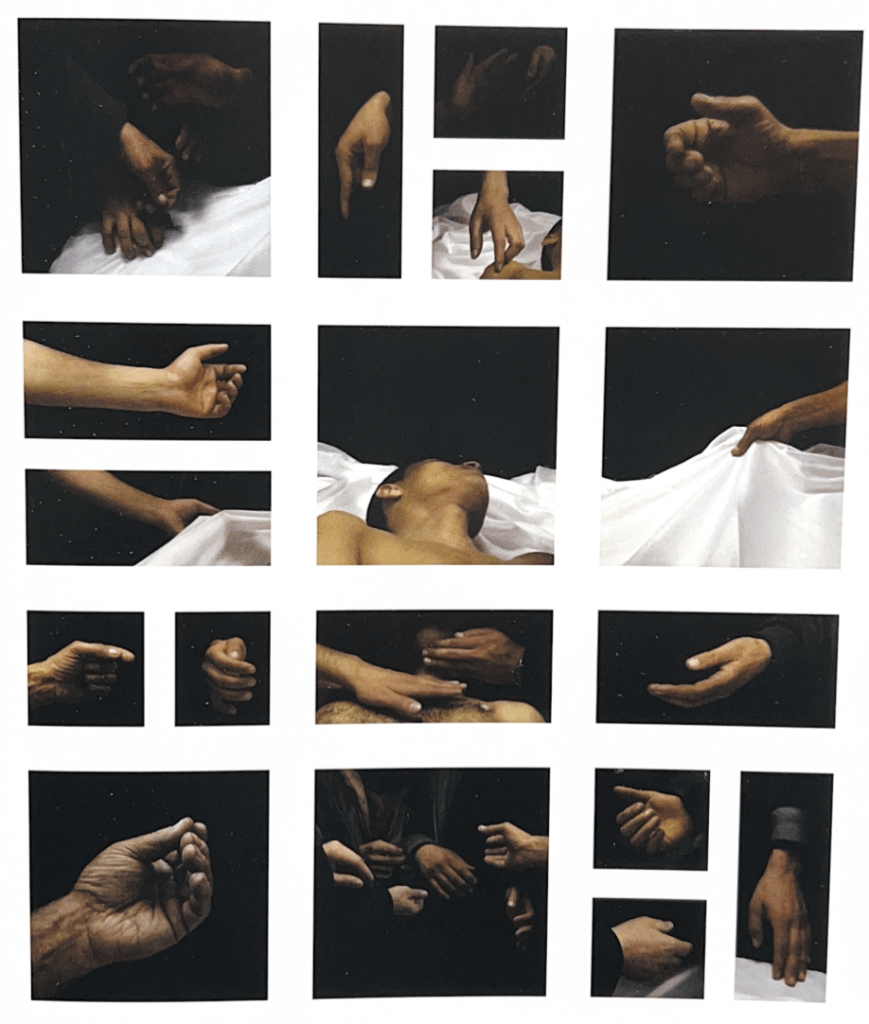

Delahaye ne cherche pas à faire une image belle, mais une image juste (Quentin Bajac) pour que l’esthétisation devienne message que « la beauté constitue un chemin d’accès privilégié pour la sensibilisation à la souffrance du monde » ou que « la beauté n’est pas un luxe, c’est seulement une cruauté supplémentaire et un secours pour l’intelligence ». Des motifs religieux font alors leur apparition, comme dans Jeune veuve (2017) et Les Témoins (2016), un photogramme magistral d’une vidéo tournée dans la morgue de l’hôpital municipal de Jénine, lors de la toilette mortuaire de trois jeunes Palestiniens tués après un attentat contre des policiers israéliens à Jérusalem. Des mains surgissent de toutes parts pour saisir le drap blanc ou pour pointer vers le cadavre, dans une iconographie presque caravagesque.

Faire le bilan des violations des droits humains, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis en Palestine en 2025 ne serait qu’un fragment de l’histoire des violences faites aux palestiniens qui se perpétuent depuis 1948 et la Nakba. L’année 2025 se distingue toutefois par deux moments majeurs. D’une part, le 16 septembre 2025, la Commission internationale indépendante d’enquête sur le territoire palestinien occupé conclut à la « responsabilité de l’État d’Israël pour ne pas avoir empêché le génocide, pour avoir commis un génocide contre les Palestiniens à Gaza depuis octobre 2023 et pour ne pas avoir puni le génocide ». D’autre part, la famine y a été officiellement confirmée en août 2025, conséquence directe du blocus de l’aide humanitaire israélien entre août et décembre de la même année. Le 19 janvier 2025, un cessez-le-feu est conclu, accompagné d’échanges d’otages et de prisonniers, mais surtout d’espoir. Il est pourtant rompu le 18 mars, avec une reprise massive des frappes israéliennes sur Gaza et en quelques jours, plus de 400 personnes sont tuées. Ces morts viennent alourdir un bilan déjà effarant, établi par le Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés, publié le 5 septembre 2025 : « 60 138 Palestiniens ont été tués et 146 269 blessés depuis le 7 octobre 2023, en majorité des femmes et des enfants ».

En Cisjordanie, l’année 2025 est celle d’une intensification sans précédent des opérations militaires et des violences commises par les colons. Le 21 janvier 2025, les forces israéliennes lancent l’opération « Iron Wall » dans le nord du territoire, provoquant la « crise de déplacement la plus longue et la plus étendue depuis 1967 ». Selon une évaluation du Centre satellitaire des Nations Unies (UNOSAT), à la fin du mois de mai, 43 % du camp de Jénine, 35 % de celui de Nour Shams et 14 % de Tulkarem étaient endommagés ou détruits, entraînant le déplacement forcé de près de 40 000 personnes. Parallèlement, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) fait état, pour la seule année 2025, de 1 680 attaques menées par des colons israéliens à travers plus de 270 communautés de Cisjordanie, soit une moyenne d’environ cinq incidents par jour. À cela il faut ajouter des indicateurs humanitaires accablants recensés par le Flash appeal progress report de décembre 2025 de l’UNRWA dans les territoires palestiniens occupés :

Plus de 90 % de la population de Gaza, soit environ 1,9 million de personnes, vit en situation de déplacement forcé ;

Près de neuf infrastructures civiles sur dix ont été endommagées ou détruites.

En 2025, une hausse de 15 % des opérations militaires israéliennes et une augmentation de 39 % de la destruction vérifiée de biens civils ont été enregistrées par rapport à 2024.

L’action de l’UNRWA a été gravement entravée : depuis fin janvier 2025, plusieurs installations ont fermé, dont les six écoles de l’agence à Jérusalem-Est, et depuis le 2 mars, aucune aide de l’UNRWA n’a été autorisée à entrer directement à Gaza.

« Nous sommes les héritiers de la brutalité du monde » – Corinne Rondeau

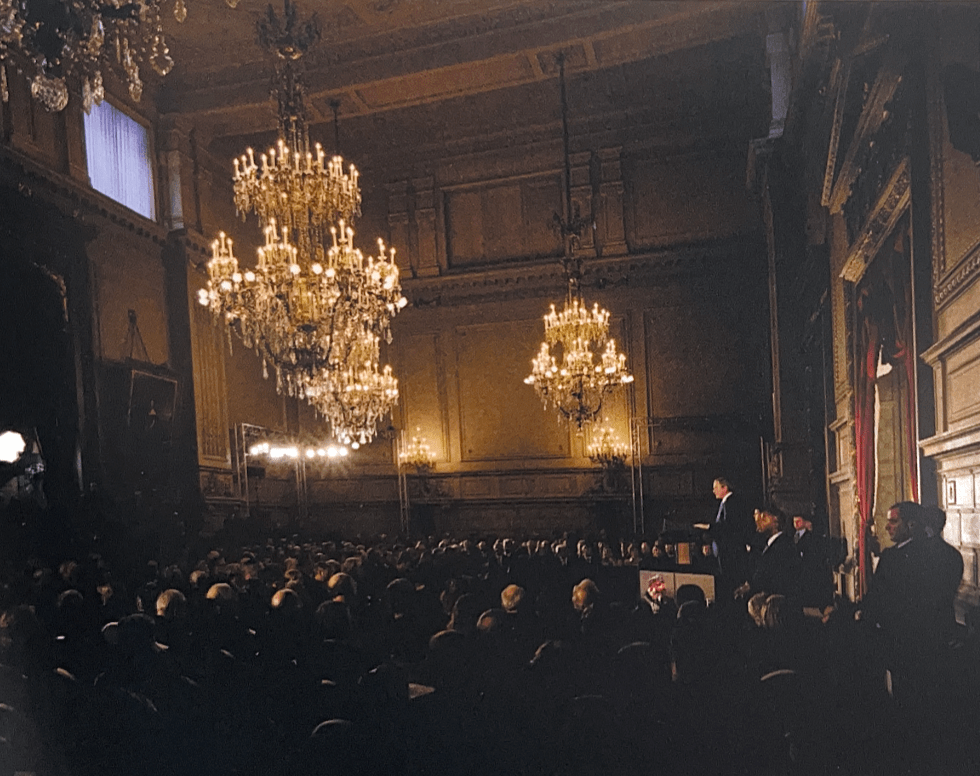

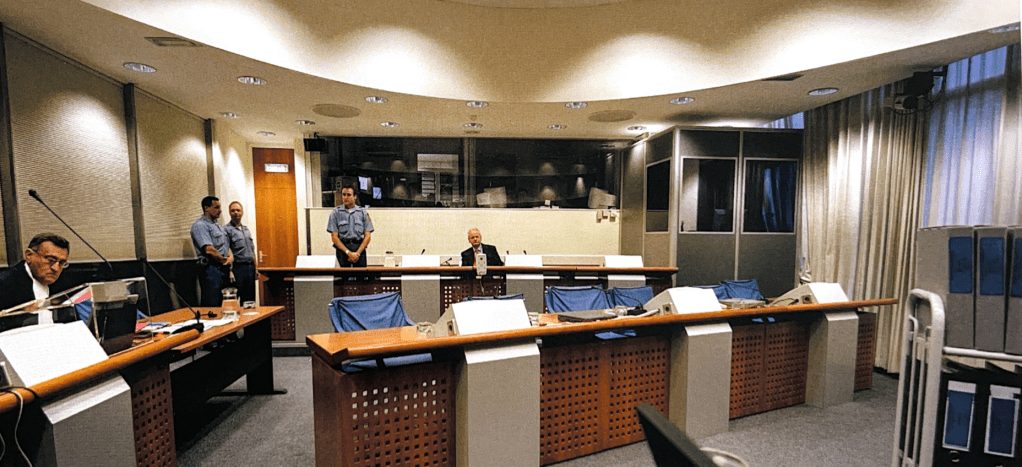

Quentin Bajac note que Luc Delahaye s’intéresse d’abord à la figure humaine dans son individualité, puis la saisit dans sa dimension collective. Ce passage de l’individu au groupe est manifeste dans les clichés consacrés aux institutions. Alors que la guerre et les crises expriment la violence et la mort, Delahaye leur oppose des lieux de pouvoir tels que la Cour pénale internationale, les Nations unies ou les sommets internationaux (G8 Summit, 2001). Ce que Bajac nomme des « lieux dominés par le verbe » sont à l’opposé de ce qui se joue à l’extérieur : Security Council (2003), Milosevic Trial (2002), Lunch at the Belvédère (Forum économique mondial de Davos, janvier 2004), George Bush at Concert Noble (2005) ou encore 132nd Ordinary Meeting of the Conference (OPEP, 15 septembre 2004). Ces lieux sont d’abord un éloignement institutionnel, puis une perte progressive d’humanité. En outre, en opposant les paysages ravagés par des catastrophes naturelles en Haïti ou en Indonésie (Aftermath in Meulaboh, 2005 ; Les pillards, 2010 ; Camp Texaco, 2010) aux théâtres contemporains du pouvoir climatique (COP26, 2022, photographie composée), Delahaye poursuit ce même geste. Cette distance est pourtant trompeuse. Elle dissimule une stratégie assumée de retrait du photographe, qui s’efface pour installer le spectateur dans une frontalité directe face à un événement qui ne le concernerait pas. L’Homme se trouve inscrit dans un véritable paysage d’événements pour Delhaye et ne peut donc pas échapper à la distance et, pour le spectateur, à la honte de sa négligence et de son ignorance de ce qui se passe « loin » de lui. Michael Fried parle à ce propos d’un « effet de vérité », que Delahaye prolonge en évoquant ces fragments de réel mis en relation entre eux, « ces faisceaux qui relient les lieux et les personnes, et les personnes entre elles ». Je pense que cette phrase illustre bien ce que je cherche à exprimer dans cet article.

Conclusion

Les images de Luc Delahaye demeurent d’une brûlante actualité et s’imposent comme un support visuel indispensable dans un monde où l’information en continu tend à euphémiser la violence, tandis que les fake news et les images générées par l’intelligence artificielle prolifèrent. Je n’ai pas évoqué ici ses travaux au Sénégal, à Jodhpur en Inde, sur les migrants de Calais, ni ses photographies des fosses communes (Mass Grave near Srebrenica, 2006 ; Patio Civil, Cementerio San Rafael, Malaga, 2009), pas plus que celles consacrées à la mémoire des crimes les plus atroces (Musenyi, 2007, cérémonie funéraire au Rwanda pour quatre-vingts victimes anonymes du génocide de 1994). Pourtant, c’est bien le même procédé qui est à l’œuvre, cette frontalité qui, en l’espace d’un instant, rompt l’illusion de la distance avec ce qui se passe ailleurs. « L’opérateur-spectateur n’est jamais dans l’image, mais toujours face à elle. […] Peut-être une part du mensonge porté par un certain discours du photojournalisme réside-t-elle précisément dans cette tentative de faire croire que nous sommes dans l’image, tandis qu’en réalité, nous n’y sommes jamais et ne pourrons jamais l’être » écrit Bernard Marcadé. L’œuvre de Delahaye m’a permis d’esquisser une rétrospective de l’année 2025, forcément incomplète. Il aurait encore fallu évoquer le Soudan et le massacre d’El-Fasher, la République démocratique du Congo et les exactions du M23 au Nord-Kivu, en Ituri et à Rutshuru, l’Iran où au moins 1 922 exécutions ont été recensées en 2025, le Brésil marqué par l’opération policière la plus meurtrière de l’histoire de l’État de Rio de Janeiro (au moins 121 morts), ou encore le Myanmar, l’Irak, la Biélorussie, etc., etc., etc.

Autant de foyers de violence qui rappellent que le monde contemporain, tel que le montre Delahaye, est toujours traversé par une brutalité dont l’image, placée frontalement face à nous, ne cherche ni à consoler ni à absoudre, mais à rendre visible.

Laisser un commentaire